4月2日,和风轻拂,北京市朝阳外国语学校来广营校区初中部七年级的师生们,踏入了一大会址的庄严殿堂,走进了四行仓库的烽火记忆,于历史的深邃长河中回首往昔峥嵘,汲取砥砺前行的磅礴力量。

—————————————— 星初火燃石库门 ——————————————

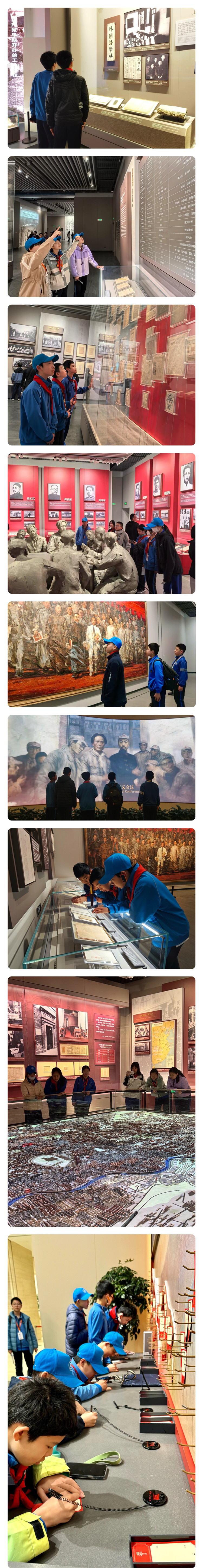

今天研学的首站,是承载着开天辟地大事变的一大会址。同学们缓缓走进展厅,仿若推开了时光的厚重之门。这里完整而系统地记录着中国共产党从孕育到诞生、从稚嫩到成熟的革命历程。从嘉兴南湖那艘飘摇却又孕育希望的小小红船,到领航中国在时代浪潮中稳舵前行的巍巍巨轮,这不仅是物质形态的演变,更是中华民族从积贫积弱、任人欺凌到独立自主、繁荣富强的伟大飞跃,是一部荡气回肠的奋斗史诗。

在参观过程中,同学们屏气凝神,目光停留在每一件珍贵的文物和泛黄的历史资料上。先辈们为了理想信念,在黑暗中摸索、在困境中抗争、在枪林弹雨中不屈不挠的精神,如同一束束强光,穿透岁月的尘埃,照亮了同学们的心灵。一大会址,作为中国革命的原点,见证了中国共产党的呱呱坠地,也见证了一个民族走向复兴的伟大开端。同学们在这里,用心追寻着红色的记忆,感受着信仰的力量如同炽热的火种,在心底悄然点燃。

—————————————— 战魂永驻苏河岸 ——————————————

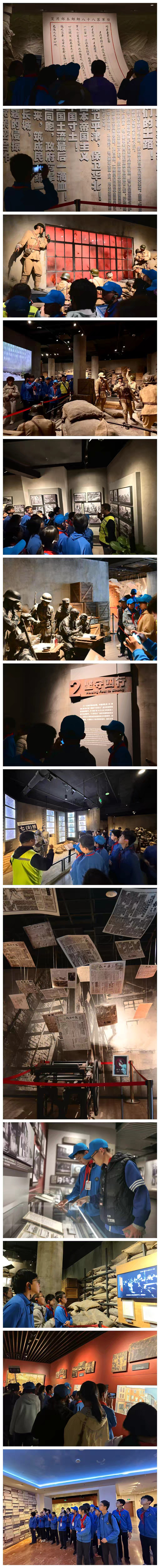

离开一大会址,同学们的脚步又迈向了四行仓库。这座历经战火洗礼、伤痕累累的建筑,承载着一段荡气回肠的悲壮历史,仅仅从四行仓库千疮百孔的外墙,就已感受到这里曾经的壮烈。仓库西墙上的8个炮弹孔和430多个枪眼是战士们以血肉之躯阻挡侵略者铁蹄的呐喊,更是中国军人守土有责、奋勇杀敌的见证。同学们怀着崇敬与肃穆之情,翻开淞沪抗战和四行仓库保卫战那段血与火的篇章。

华夏千年承先烈,八百壮士耀日月。这里与四百多条鲜活的生命息息相关,即使今天的我们与他们已经相隔88年的时光,通过他们的遗书、照片、历史的影像,“坚决不做亡国奴”、“誓死为理想奋斗”的精神却通过这里被铭记和传颂,深刻影响着一代代人。将自己作为人肉炸弹与日军同归于尽的陈树生,顶着枪林弹雨为战士送国旗鼓舞士气的童子军杨慧敏;写下遗书与四行仓库共存亡的最高司令官谢晋元??展厅以谢晋元将军致妻书为始,以英名墙与和平鸽作结,每个点位都能让人驻足许久,展厅里不时传来轻微的叹息声,同学们眼前浮现的不仅仅是大事记式的文字,更是无数为抗战奋斗一生的立体的人。

一座仓库,因为英雄的坚守,而成为民族永恒的丰碑。四行仓库之行,像一枚带着硝烟气息的勋章,烙进了同学们的青春记忆。它让大家在触摸历史伤痕时,懂得了“岁月静好”的重量;在凝视烈士遗物时,找到了超越时代的精神坐标——原来英雄从未远去,他们的热血早已融入民族的基因,化作今日青年面对挑战时的勇气,面对责任时的担当。历史的厚重与现实的温度在同学们心中完成了一次无声的对接:让昨天的故事,成为今天前行的力量。

“书写江南文韵,智启沪城新篇”的研学之旅即将来到终章。同学们在六朝金粉与现代霓虹的交辉中,读懂了城市肌理里的传承与突破;在机器的轰鸣与星辰的私语间,看见文明进步的双足正踏在历史与未来的交界;在先烈的故事与时代的脉动中,更触摸到属于这代人的责任——当秦淮河的桨声化作黄浦江的浪涌,当造船厂的焊花与北斗的微光交相辉映,研学的意义早已超越风景,成为一颗埋进青春的种子:让文化自信在触摸中生长,让科技强国的理想在见证中明晰,让民族精神的火炬在传承中越发明亮。旅程终章亦是新篇起点,愿同学们带着江南的文韵底色与沪城的创新勇气,在更广阔的天地间,书写属于自己的时代答卷。

—————————————— 研学日记欣赏 ——————————————

探寻历史印记 铭记红色使命

张睿诗

“历史不是过去,而是我们脚下的土地。”行走在一个个历史坐标中,上海的这次研学之旅,让我触摸到了课本之外历史的温度。

四行烽火,忠魂永铸

站在四行仓库前,斑驳的弹孔墙令人触目惊心,这些深浅不一的弹痕向我诉说着当年的硝烟,将我带回 1937年的淞沪会战。

“华夏千年承先烈,八百壮士耀日月。”我无法想象,谢晋元将军率领“八百壮士”,在那浴血奋战的四天四夜里,是用什么样的信念在坚守,是以怎样的血肉之躯筑起一道捍卫国土、捍卫尊严的坚固防线。

“旗卷烽烟燃碧血,魂惊两岸立丹心。”被日军占领的四行仓库,到处悬挂着血淋淋的“太阳旗”,而此刻,一位巾帼不让须眉的女孩——杨慧敏,她穿过苏州河,冒着枪林弹雨将一面中国国旗完整送到四行守军手中。清晨,在黑烟滚滚的废墟中,一抹鲜艳的中国红在四行仓库楼顶冉冉升起,仓库内的战士们斗志昂扬,河对岸的民众们温热了眼眶、摇旗助威。一座仓库因为壮士的坚守成为民族永恒的丰碑;一场战斗因为革命群众的热血化作民族永恒的记忆。

硝烟散去,记忆永存。曾经,四行仓库门前,士兵们整齐列队希望唤醒四亿国人抵御法西斯的决心;今天,我抬头仰望着八个炮弹孔和四百三十多个枪眼,发自肺腑地缅怀烈士英灵。

星火初燃,赤帜新生

走进兴业路76号的中共一大会址,这座古朴的石库门建筑以无声的庄严,见证着中国共产党诞生的伟大历史征程。

凝视着《中国共产党第一个纲领》、《共产党宣言》等留下浓厚重彩一笔的历史文献,我仿佛触摸到了先驱们炽热的理想与坚毅的信念。中国共产党的正式成立,恰似新的革命火种在沉沉黑夜的中国大地点燃。在民族独立与人民解放的征程中,这些巾帼英雄以智慧与勇气,书写了不可磨灭的奋斗篇章。如今在党的领导下,全国各族人民正汇聚起夺取新时代伟大胜利、实现中华民族伟大复兴中国梦的磅礴力量,作为中华儿女,我倍感自豪。

站在历史与未来的交汇点上,我们既是过往烽烟的继承者,亦是崭新时代的铸碑人。红色基因从不是抽象的符号,它是谢晋元望远镜里未褪的硝烟,是兴业路石库门砖缝间永驻的晨曦,更是我们掌心与先辈鲜血共振的脉搏。

感悟党史,担当未来

滕艾妮

踏入上海兴业路76号的中共一大会址纪念馆历史角,厚重的历史感扑面而来。这座典型的石库门建筑,于繁华的现代都市中,尽显庄重肃穆。1921年7月,13位平均年龄仅28岁的年轻人汇聚于此,在中国革命的漫漫长夜中,勇敢地燃起了星星之火。

展厅里,文物静默,却仿佛在低声诉说着那段峥嵘岁月。泛黄的《新青年》杂志、手写的会议记录、代表们用过的文具……每一件展品,都承载着一段珍贵的历史记忆 。而最引人注目的,当属董必武同志题写的“作始也简,将毕也巨”八个大字,这八个字,高度凝练地概括了中国共产党从弱小走向强大的艰辛历程。在多媒体展区,借助全息投影技术重现的会议场景,让参观者仿佛穿越时空,亲身来到那个开天辟地的伟大时刻,亲眼见证历史的诞生。

随后,我移步至二楼的会议室复原场景前。望着那张长方形的餐桌,思绪飘远。就在这里,中国共产党通过了第一个纲领和重大决议,为党的发展奠定了坚实基础。凝视着展柜里的文件、墙上的照片,我不禁想象先辈们在此热烈讨论、为理想不懈奋斗的画面,他们的激情与坚定,仿佛透过岁月的尘埃,清晰地呈现在眼前。

离开时,我的心情依旧久久不能平静。先辈们的热血与坚守深深触动着我,也让我更加懂得珍惜当下,激励着我为国家的繁荣发展贡献自己的力量。

在历史的坐标上成长

杨桐睿

今天上午,我们开启了一场意义非凡的研学之旅,先后参观了一大会址和四行仓库,内心满是震撼与感动。

走进一大会址,那古朴的建筑仿佛带着我们穿越回了那个热血沸腾的年代。我看到了中共一大召开时的复原场景,先辈们围坐在简陋的桌子旁,眼神中满是坚定与信念,他们在为国家的未来、民族的希望热烈讨论着。那一幅幅珍贵的历史照片、一份份泛黄的文件,都让我深深感受到了革命先辈们创业的艰辛与不易,他们在如此艰苦的条件下,依然怀揣着伟大的理想,为实现民族独立和人民解放而不懈奋斗,让我由衷敬佩。

随后,我们来到了四行仓库。站在这座充满历史厚重感的建筑前,我被它那饱经沧桑的外表所震撼。仓库外墙上密密麻麻的弹孔,仿佛在向我们诉说着当年那场惨烈而又悲壮的战斗。走进纪念馆,里面陈列着的各种抗战文物和史料,生动地再现了八百壮士英勇抗敌的场景。他们在孤立无援的情况下,坚守阵地,顽强抵抗日军的进攻,用生命和鲜血捍卫了国家的尊严。我被他们的英勇无畏深深打动,心中涌起一股强烈的爱国之情。

今天的研学之行,让我对历史有了更加直观和深刻的认识。我深知,我们如今的幸福生活是无数革命先烈用生命换来的,作为初一的学生,我们要更加珍惜这来之不易的和平,努力学习,传承和弘扬先辈们的革命精神,为实现中华民族的伟大复兴贡献自己的一份力量。

聆听砖墙的诉说

胡琳熙

四行仓库斑驳的砖墙上,八百余个弹孔如同时空的密码,记录着1937年那个血与火的秋天。这座六层钢筋水泥建筑,在苏州河畔默默伫立八十余载,成为连接过去与当下的记忆之桥。四行仓库保卫战不仅是军事史上的奇迹,更是一面映照民族精神的明镜——谢晋元率领的“八百壮士”(实际仅四百余人)以血肉之躯对抗日军进攻,用四昼夜的坚守向世界宣告了中国抗战的决心。

这场战斗的特殊性在于其“表演性”与真实性的交织。仓库背靠英美租界,在各国观察员众目睽睽之下,中国军人的英勇成为最有力的国际宣传。女童子军杨惠敏冒险送旗的传奇,更使四行仓库化为精神图腾。历史记忆在此呈现出复杂面貌——既有壮怀激烈的英雄叙事,也有被遮蔽的个体创伤;既有宏大历史进程的必然,也有偶然性造就的传奇。

松沪会战作为全面抗战的首场大会战,其意义远超军事层面。四行仓库的枪声打破了“三月亡华”的狂言,展现了中华民族的韧性。中国共产党在民族危亡之际倡导抗日民族统一战线,将阶级叙事融入救亡图存的时代主题。这种历史记忆的构建不是简单的怀旧,而是对民族精神密码的破译与传承。

站在新时代回望,四行仓库已从战场变为纪念馆,但其承载的记忆仍在与当下对话。每一个弹孔都在叩问:我们如何理解牺牲与奉献?如何平衡历史真相与集体记忆?这或许正是红色记忆的当代价值——不是凝固的纪念碑,而是流动的精神长河,在追溯与解读中持续赋予我们前行的力量。

站在新时代的门槛回望,我忽然明白:真正的纪念不是复述历史,而是让历史活在当下。四行仓库的砖墙不仅是往事的容器,更是未来的镜子——它映照出的不仅是过去的牺牲,还有我们这一代人应有的担当。那些弹孔仍在诉说,而我们,必须学会倾听。

铭记历史伤痕

蒿昱辰

站在四行仓库那面布满弹孔的墙前,我深知,这是历史的烙印——1937年的淞沪会战,谢晋元将军率领八百壮士在这里坚守四天四夜,在那个战火纷飞的秋天,谱写了中华民族不屈的战歌。

阳光斜斜地洒在凹凸不平的墙面上,每一个弹孔宛如一只深邃的眼睛,静静地凝视着我这个来自和平年代的孩子。

走近纪念馆,每一个展品,都仿佛和我开启最震撼的时空对话。

展厅的一角,一个锈迹斑斑的钢盔让我驻足良久——被子弹击中的部分泛着灰白色,似乎还残留着当年的硝烟味。旁边的展柜,烈士的军装早已褪色,袖口被磨得破旧发白,而那些血迹与弹孔让我沉思:当子弹穿透这些军装主人的身体,他们的生命永远定格在也许还不到二十岁的年纪。

墙壁上的一张张照片让我揪心,被黑白混色烟雾笼罩的四行仓库千疮百孔,炮弹的尘土与血液飞溅在墙壁,仓库里火光冲天。最让我触动的是其中一张照片——一位年轻的战士举着枪,脸上的伤口还渗着血,可他的目光坚定而有力,他的身旁,是战友们在枪林弹雨中冲锋陷阵的身影。

守军名单墙上,列满了密密麻麻的名字,我看到,最小的战士仅仅14岁。难以想象,他们竟和我们差不多的年纪,这是怎样崇高的理想和信念?这是怎样拼搏和顽强的精神?

过去,今天,未来。这座见证民族觉醒的仓库,这座饱含血与火的仓库,这座中华民族挺直的脊梁,静静地矗立在这里。苏州河水静静地流淌,对岸的高楼大厦霓虹闪烁,它见证着这片土地的变化,诉说着这段不能忘却的历史。我也会永远铭记这些英雄的故事,永远缅怀他们舍生忘死的精神。