3月30日,北京市朝阳外国语学校来广营校区初中部的七年级同学们来到浙江绍兴。绍兴,一座浸润在江南烟雨中的文化名城,坐拥2500年建城史以"水乡、桥乡、酒乡、书法之乡"闻名于世。作为全国首批历史文化名城,这里走出了鲁迅、王阳明、蔡元培等文化巨匠,孕育出独特的越地文明。今天,同学们来到兰亭、鲁迅故居,在古今对话中体会诗文的魅力,体悟不同时代背景下的文学风貌。

—————————————— 曲水回锋摹古意 ——————————————

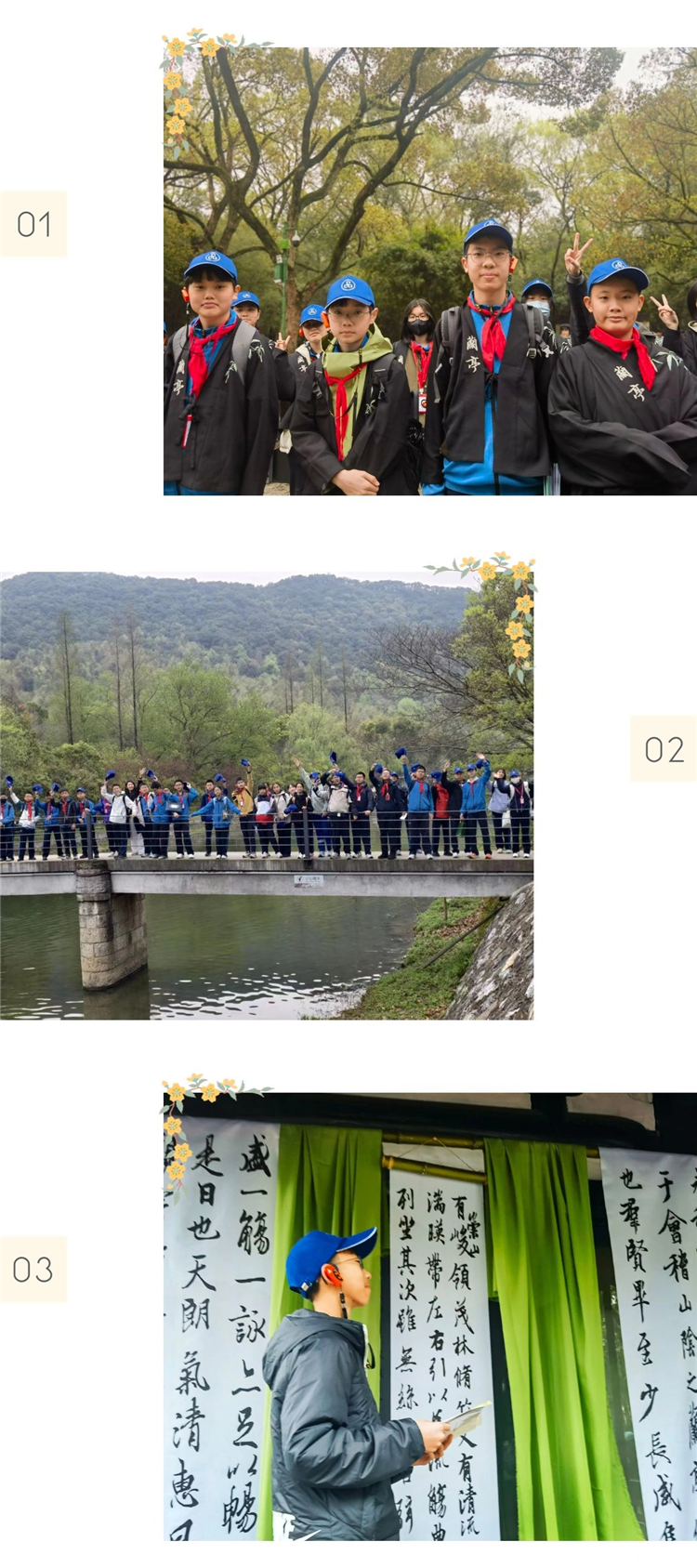

上午,师生们走进书法圣地兰亭,以“曲水流觞”为媒,以茶代酒,展开了一场穿越千年的诗词盛会。学子们身着古风服饰,列坐清流之畔,特制酒盏随清流漂动,停至谁处便需即兴吟诵古诗。有学生脱口而出:“此地有崇山峻岭,茂林修竹”,赢得满堂喝彩。

在二零二五年的暮春之初,同学们再现了《兰亭集序》中“群贤毕至,少长咸集”的雅集盛景,在诗韵墨香中感悟中华传统文化的深邃魅力。

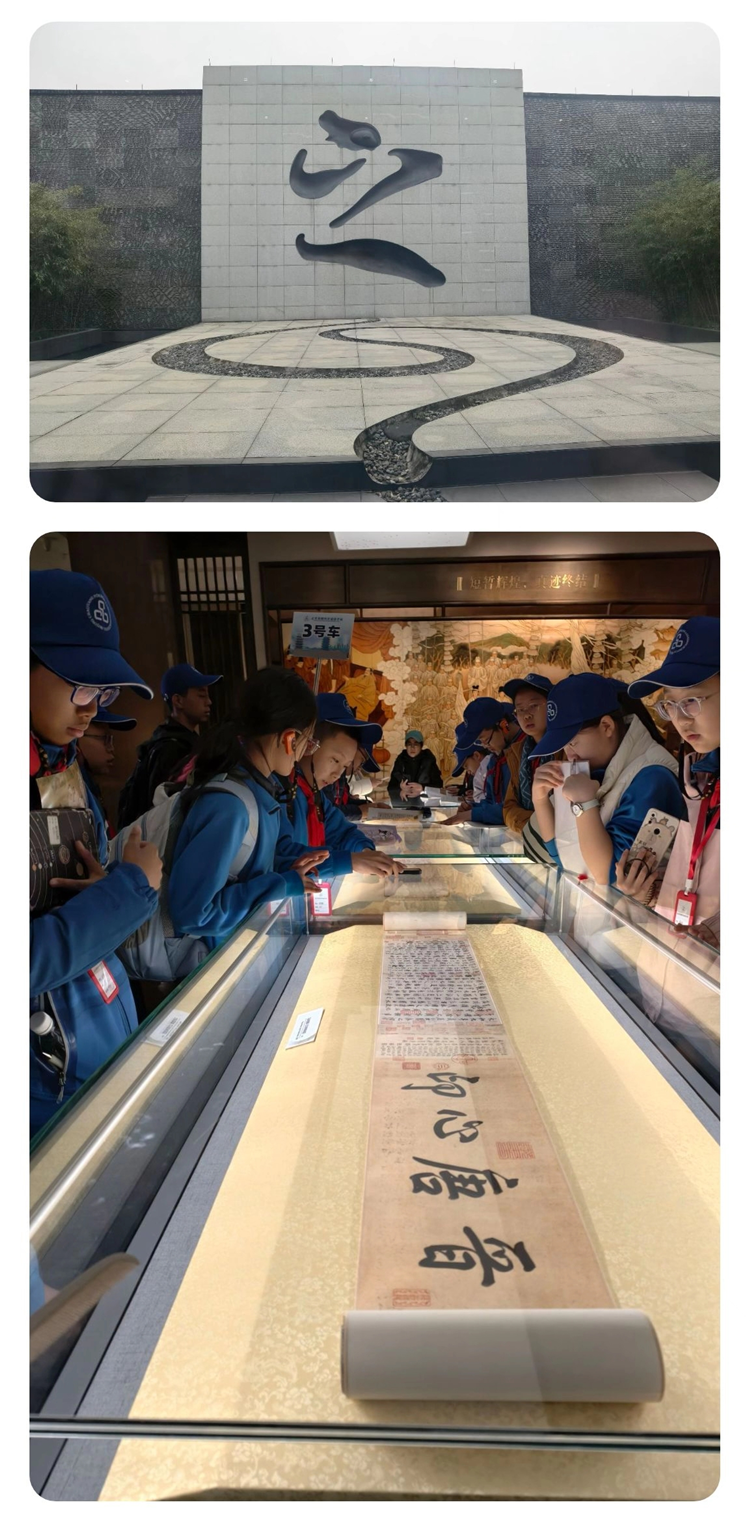

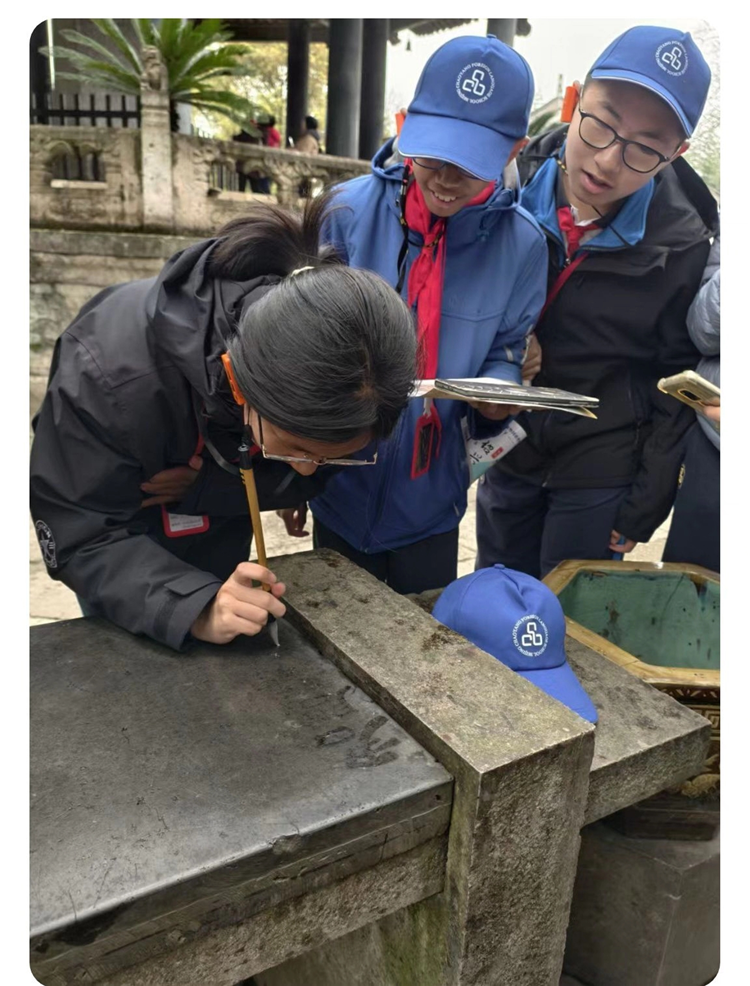

同学们游览书法博物馆,从一张张展品中品味“天下第一行书”翩若惊鸿、宛若游龙的风姿。那21个“之”字的跌宕起伏、变化多端令同学们极受震撼。参观结束后,不少同学参与到了临摹《兰亭集序》的活动之中,通过模仿、练习,体会书法艺术的独特魅力。

在老师们的组织下,同学们开展了“墨韵千年,兰亭少年诗书行”赛诗会。

在飞花令环节中,同学们围绕“春”“江”“花”“山”“梅”“酒”等意象展开激烈角逐。在“墨池对韵”环节中,同学们结合兰亭山水即兴对出精彩的下联,展现出深厚的文学底蕴。活动还增设投壶、捶丸等传统游戏,现场欢声笑语不断,古风与现代活力交织。

从永和九年的文人雅集,到今日青少年的诗意实践,兰亭始终是中华文脉的精神地标。这场赛诗会不仅是一场文化盛宴,更是一次跨越千年的文明接力。当曲水载着诗盏流向未来,传统文化的种子已在少年心中悄然发芽。

—————————————— 百草园里觅文心 ——————————————

午后,师生们开展了一场以“走进文学巨匠,感悟家国情怀”为主题的研学活动。学生们通过沉浸式参观、互动体验与专题探究,在鲁迅故居的砖瓦间触摸历史,在百草园的草木中重读经典,深刻体悟鲁迅精神的文化内核与时代价值。

学生们循着鲁迅的成长足迹,穿梭于百草园的“碧绿菜畦”与三味书屋的“早”字书桌之间。通过故居内保存完好的陈设和场景复原,学生们直观感受《从百草园到三味书屋》中描述的童趣与求学经历。在百草园中,学生亲手体验拓印鲁迅手稿,用毛笔誊写《故乡》《狂人日记》片段,在墨香中感悟鲁迅“以笔为剑”的文人风骨。

此外, 部分师生在鲁迅纪念馆内开展“鲁迅精神与当代青年”主题讨论。通过馆藏手稿、影像资料及历史文献,学生们剖析鲁迅“弃医从文”的抉择,探讨其“横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛”的家国情怀。教师现场引导学生将鲁迅的批判精神与当下社会议题结合,激发思辨意识,明确当代青年的责任与担当。

—————————————— 研学感想 ——————————————

体味兰亭墨韵,感知鲁迅文心

七(2)班 高语霏

踩着青石板路走进兰亭,空气里飘着淡淡的竹叶香。鹅池边上的青苔如同被岁月晕染的墨痕,白鹅在水面划出层层涟漪,我们在兰亭这一站沉浸式体验魏晋风骨,感受兰亭墨香。

曲水流觞处,仿佛能看到文人墨客饮酒赋诗的热闹场景;御碑亭前,乾隆与康熙的笔锋相逢于此处,好似时空交错的对话;书法博物馆里,泛黄的《兰亭集序》摹本静静地陈列,那些被风雨侵蚀的残缺笔画,反而透露出沧桑的美感。

移步至馆外,各个班级队列整齐,语文学科研学活动正式启幕。飞花令的诗句纷飞,对联的平仄对仗工整,既展现了朝外学子的深厚文学底蕴,又印证了文脉的代代传承。

午后探访鲁迅故居,百草园的泥土香裹着皂荚树的清气扑面而来。我蹲下身轻抚光滑的石井栏,指尖仿佛触到了《从百草园到三味书屋》里那个充满童趣的午后。何首乌藤还在墙角编织着童话,蟋蟀忽然停止鸣叫——或许它也在倾听长妈妈讲美女蛇的传说?

推开三味书屋的木门,陈旧的桌椅整齐排列,鲁迅课桌上那个 "早" 字刻痕依然清晰。阳光斜斜地穿过木格窗棂,在泛黄的《三字经》上投下竹影,恍惚间看见少年鲁迅在这里埋下 "横眉冷对千夫指" 的种子。故居檐角的风铃叮咚作响,应和着百草园泥土里永远鲜活的呐喊。

暮色中我们返航,霞光映照着绍兴古城。我的心里涌动着这次研学的收获:王羲之的兰亭是流动的诗行,鲁迅的故里是凝固的呐喊,它们共同教会我——传承不仅是记忆,更是让历史在我们手中续写新的篇章。

墨香故里寻文脉

七(4)班 耿昊

晨雾还未散尽,车队已启程奔赴绍兴。这座浸润千年墨香的古城,正将江南文脉铺展成流动的卷轴,而我今日有幸执卷细品。

兰亭鹅池漫着青霭,苔痕斑驳的石碑上,“鹅池”二字引得游人驻足观赏。“鹅”字风骨遒劲,“池”字却圆润如珠。相传,这二字是由王羲之父子合写,两个字虽然风格不同,却又相得益彰。碧水漾开涟漪,数羽白鹅引颈拨动掌蹼,恰似临摹碑上墨韵的活笔。

曲水回廊尽处,兰亭博物馆的“一日千载”展区恍若推开时空之门——逼真的魏晋名士蜡像群似乎将时间凝固在永和九年的春日:耳畔似有流觞击盏的清响,眼前犹见狼毫笔尖洇开的墨痕。历代摹本呈现在我们的眼前,虽非真迹,却已让观者心头洒落千年清辉。

午后转赴鲁迅故里,乌篷船刚在八字桥头靠岸,在欸乃声里,百草园的皂荚树已探出青枝相迎。油亮的菜畦泛着光泽,泥墙根的何首乌藤交错缠绕,光滑的石井栏似乎比《朝花夕拾》里的描写多了一些绳痕。恍惚间,幼时的鲁迅似乎穿着一身蓝布衫,春日蹲在墙角拔何首乌,冬日挪动竹筛等待贪食的麻雀。

暮色漫过咸亨酒店的酒旗时,我们踏上归途。回望这座古城,既见兰亭曲水中的魏晋风骨,又闻百草园里的白话新声。作为新时代的少年,我们当在宣纸上临摹千年风骨,在方格间续写华夏文章。流觞曲水的清响,百草园的蝉鸣,都将诞生新的章回。研学手册中的每一笔记录,研学旅途上的每一个足迹,都将孕育出更加磅礴的力量。

兰亭遗响 故居新风

七(7)班 李沐珂

上篇:兰亭墨韵溯千古

《兰亭集序》中的文字在我眼前排列重组,像一座跨越了亘古长河的桥,将我同羲之先生相连。此刻的兰亭,便成了一个精神的象征,一个古与今交融的媒介。微风拂过,我们的诵读声被送至远方,吹奏着竹叶,发出簌簌之响,这风是兰亭遗风,这响是兰亭遗响。

更换上浸润着松烟墨香的古装,我们席地而坐,中有一缕蜿蜒流转的溪水。这一刻,我似乎看到了文人贤士们的身影:杯一盏,一首情景交融的诗,满怀哲思与诗韵;墨一砚,一笔酣畅淋漓的字,尽显大气与磅礴。

羲之先生提出“后之视今,亦犹今之视昔”的时空对话观,将个体生命置于文明传承的长河中重新定位;他“列序时人,录其所述”的举动,将集体的文化记忆构建为突破时空桎梏的精神丰碑。千年后的今天,当我们摩挲《兰亭序》的摹本墨迹,看到的不仅是 “天下第一行书"”的飘逸笔法,更是一位智者对生命意义的永恒诠释。

下篇:水乡墨迹传新风

梅雨初歇,青苔爬上台门石阶。跨过门槛,和江南水乡温润的风打个照面。

三味书屋的纸窗映着毛边光晕,阳光漏在陈旧木案的刻痕里,皂荚树枝桠叩窗,朗朗书声似乎回荡在耳畔。

百草园泥墙坍了半边,野藤翻越缺口。何首乌织网,松鼠在屋檐间穿梭,井沿绳痕晃着流云,涟漪揉碎了布衫倒影——或许是长妈妈来寻讲故事的竹椅。

咸亨酒店的账册晕着茴香豆油渍,月洞门外红鲤游过,鳞光似未燃尽的烟头,乌篷船从《故乡》的河道缓缓划过。

归途石板路泛着水光,风在身侧轻轻走过,爬山虎簌簌而动,碧浪里浮起半句《野草》残篇。百年前的凛风与百年后的柔风交织在一起,海晏清平,万家华灯,不知会否有一袭灰布长衫驻足在街尾?

绍兴雅韵

七(9)班 戴锦禾、童姝妍

上篇:墨韵千年

晨露未晞时踏入圣域,山径石缝间捕捉先人遗风。

“此地有崇山峻岭,茂林修竹,又有清流激湍,映带左右,引以为流觞曲水,列坐其次。”甫入兰亭,一缕淡雅的清香袅袅袭来,这香气仿若承载着千年的诗韵。竹林郁郁葱葱,仿若一片绿色的海洋;竹叶苍翠欲滴,微风拂过,泛起层层绿浪。花朵如繁星点点,在枝头争相怒放,将这片天地赋予诸多色彩。澄澈的溪水潺潺流淌,白鹅曲项拨开的涟漪下,藏着羲之创作的灵感,鹅的白羽盈盈飘落在春水之上,点缀绿树葱葱。拱桥如一弯翩翩彩虹,跨于粼粼波光之上,好一幅秀美的山水画。

穿过了茂林修竹,行至山脚下。我们身处曲水流觞之境,披上广袖素衫,山风忽然有了灵气,茶盏随碧波流转,同窗们皆在天地灵气中汲取古人诗韵,不禁吟诵起佳句名篇。

婀娜的柳丝轻拂溪中的倒影,竹林的清风传送千年的清响,历史的投影与现实相交叠,那是林间犹存的雅韵古风,那是永不褪色的兰亭暮春,是今人笔端宛若行云般的书法造诣;更是代代相传的中华文脉。

悠悠千年,墨香永存。

下篇:墨香里的民族魂

夕阳的余晖倾洒在青石板路上,晕染处淡淡微黄。白墙黑瓦错落间,鲁迅故居宛如饱经沧桑的暮年长者,静静守望着中华大地的峥嵘往昔。檐角风铃摇碎的光斑里,沉淀着近代中国最锋利的墨色。我凝视着鲁迅先生坚毅的目光,仿佛能够穿透岁月,窥见彼时风雨飘摇中,那份独有的刚强。

春风轻柔地拂过江南岸,柳丝悠悠轻触水面,漾起层层涟漪。略带朦胧雾霭的天空,与错落有致的白墙相映成趣,自成一景。迈进三味书屋,木质的书桌依旧保留着旧日质朴模样。书桌上的“早”字方方正正、刚劲有力,像是一座无声的警钟,时刻提醒着鲁迅珍惜时光,不懈奋斗。

走过那古朴的石板桥,便来到了鲁迅故居的门前。透过窗户向内望去,遥想鲁迅当年面对一桌、一笔、一砚,即便已至午夜仍毫无倦意。他抬头凝望藤野先生的画像,熟悉的面容带给他无尽的力量,他的眼中再次坚定了那份信念:“横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛”。

从最初的一纸一砚相伴,鲁迅便勤奋苦读,立志报国,奋发图强;到后来的一笔一墨相随,直至生命尽头,至死不懈。他毅然弃医从文,只为唤醒国人良知。这绝非一时的激愤之举,而是源自他日积月累的沉淀,焚膏继晷的付出。

和鲁迅故居告别的那一刻,我静静地坐在石凳上,回味着这段精神旅程的点点滴滴。岁月悠悠,往昔与今朝似乎在眼前交织,鲁迅先生用一生书写的篇章,成为中华民族精神宝库中熠熠生辉的瑰宝。此行,我从先生处汲取了无尽的力量。我将遵循先生的指引,以无畏之态,续写新的辉煌。

墨香诗韵绍兴行

七(10)班 陈婧柔

此起彼伏的远山,宛如宣纸上晕染的淡墨,随着车轮的转动,我们前往今日研学的目的地——绍兴,一座浸泡在墨香里的古城。

此行的首站是兰亭,这里因王羲之的《兰亭集序》而举世闻名。步入景区,翠绿又笔直的竹林在风中沙沙作响,与潺潺流水唱和着,一缕阳光挤进密密麻麻竹叶,映在“兰亭”二字上。“此地有崇山峻岭,茂林修竹,又有清流激湍,映带左右……”这千年雅韵清晰地呈现在我眼前。

再往里走,“鹅池”的石碑赫然醒目,“鹅”与“池”分别为王羲之和其子王献之所写,所以又称“父子碑”。“鹅” 字俊秀若仙子拂袖,“池” 字雄浑如壮士拔剑。

书法博物馆里,泛黄的《兰亭集序》摹本笔法流畅自然,布局巧妙,俊雅秀丽。我仿佛看到王羲之与友人曲觞流水之后,带着几分醉意,挥毫泼墨,潇洒即兴创作出天下第一行书。

博物馆外,我们仿若穿越时空,化身古时的文人雅士,行起飞花令来。诗句流转,学子的灵思互相碰撞,那迸发的可不单单是佳句名篇,更是在岁月长河中,文化传承泛起的层层涟漪,一圈圈荡漾开去,满含着古韵今情。

辞别兰亭,我们前往鲁迅故居,毛主席曾评价鲁迅是“民族脊梁”,这里的一砖一瓦,都仿佛在诉说着鲁迅先生的生平事迹和思想精神。推开三味书屋的木门,仰头望见中堂《松鹿图》,当年学童们在此行礼时,是否也闻见过窗外腊梅的清香?寿镜吾先生“三味”的教诲仍在梁间萦绕——“读经如品稻粱,读史味如肴馔,读诸子百家味如醯醢”。阳光斜斜地穿过木格窗棂,在泛黄的《三字经》上投下竹影,陈旧的桌椅整齐排列,鲁迅课桌上那个 “早”字刻痕依然清晰。

走出三味书屋,百草园的泥土香裹着油菜花的清气扑面而来。黄油油的油菜花随风摇曳,那株百年皂荚树依然擎着苍翠的华盖,泥墙根的何首乌藤缠络如旧,年幼的小樟寿在园子里欢闹的样子仿佛在我眼前呈现。

归途的青石板路映着两岸酒旗,蜿蜒的河水漾着翠竹的倒影,我仿佛望见了兰亭的流觞与三味的伏鹿在烟波中相逢。绍兴,在你墨香的浸染下,我将擎起先人的墨笔,书写少年的华章。